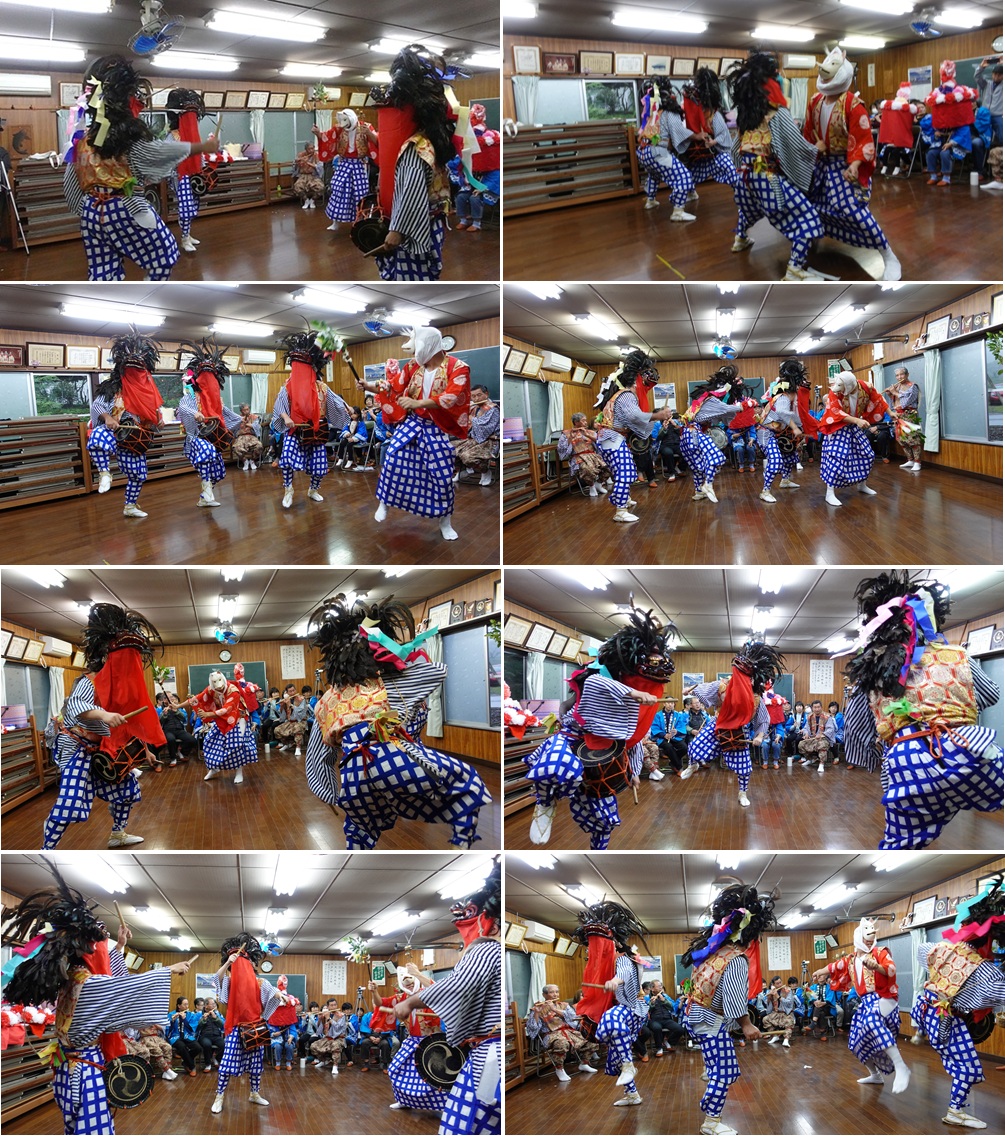

行田師子舞

| 名称 | |

|---|---|

| 伝承地 | 松井田町行田 |

| 期日 | 10月中旬 |

| 概要 | 行田獅子舞は、いつどこから伝わったかは不明であるが、その道の専門家によれば300年以上の歴史を感じさせる舞であるという。また、獅子頭を見た某彫刻師によれば500年位前の作だという。いずれにしても道具の箱書きに文化・天保の紀年名があることから、江戸時代にはこの地で舞われ大切に伝承されてきたものである。 昔、妙義神社の御殿に宮様がおいでの際、宮様の無聊をお慰めする為に行田の獅子舞を上覧に供したことがあって以来、行田の獅子が錦の肩衣を着飾り、十六辯の菊の御紋章入りの高張提灯を先頭にした格式の高い行列をするようになったとのことである。妙義町の大牛・小坂村へ教えに行ったこともあるという。 昭和32年度、東京・明治神宮、靖国神社へ、昭和37年度には群馬県護国神社への奉納の記録も残っており、東京での披露・遠征の際に作られた西陣織の亀甲模様の衣装は今でも大切に着用されている。 流派は、黒熊流下総派と言われている。黒熊流の特徴は、荒々しい舞姿にあると言われている。白足袋に草履をきりっと履いた獅子が全身バネを活かして前後左右上下に激しく振り、そして跳ねる所作は、真にその名に相応しいものであると自負している。構成は先獅子(雄)、中獅子(雌)、後獅子(雄)の一人立ち三頭獅子舞で、神様を呼ぶ振鈴と厄払いのご幣束を手にした“オトウカ(狐)”が先導する。また、荒々しい獅子と対照的に花笠を被った愛らしい少女2人が「ささらすり」の役で参加するのも特徴である。演目は、下総の舞、剣の舞、鹿島きりぶち、花吸い、岡崎、山がら、等である。 【行田師子舞】安中市 |

| 周辺地図 |

行田(気佐石神社) |

| 交通アクセス | JR信越本線 西松井田駅から徒歩約30分 |

| お問い合わせ | |

| link |