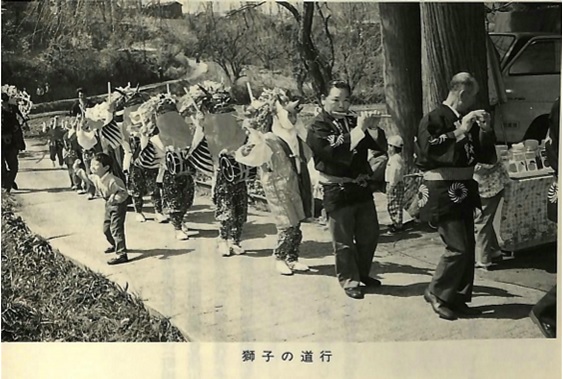

畔宇治神社獅子舞

| 名称 | |

|---|---|

| 伝承地 | 大戸 |

| 期日 | 4月中旬・11月中旬 |

| 概要 | 獅子舞が、いつ頃より始められたかは、記録がないためはっきりしないが、現在発見されている古いものとしては、文政4年(1821)の文書に「畔宇治大明神例年四月八日祭禮に獅子舞奉納」ということが記され、さらに「前々より」ともあって、文政4年以前より奉納されていたことははっきりするが、年代などについては不明である。口伝によれば、獅子舞はもともと古賀良神社のもので、上大戸だけで獅子を管理しているが、明治の神社合併によって畔宇治神社においても、獅子舞を奉納するようになったといわれる。 畔宇治神社の祭典は、春は4月、秋は11月で、当日獅子舞が奉納される。舞は子供獅子三組と大人獅子一組からなる。(子供獅子の低学年の部は、体格的に無理なこともあって、獅子頭は身につけず、祭りのハッピに鉢巻と小太鼓といった姿で舞う。) 大戸公民館の前で「宮振り」を舞って出発、「道行」という行進隊形で大戸宿を経て神社へ向かう。アンドン、狐(カンカチ)、前獅子(黒獅子)、中獅子(赤獅子)、後獅子(黒獅子)、花笠(ささら)、そして子供組と行列を組む。帰る時は「振込み」を舞い、全部が終了となる。 獅子は小太鼓に撥、狐は金の棒、花笠は獅子舞独特の「ささら」という竹を割った楽器を使用する。 後継者不足にて一時中止せざるを得なくなった時期もあったが、その後、大戸区全域に呼びかけ、昭和62年に獅子舞保存会が結成、12年ぶりに復活となり、現在に至っている。 舞いは全部で17あり、「五穀豊穣・家内安全」と書かれた大きな万燈が立つ社殿を一周して、神前の広場で子供組、ついで大人組が舞いを奉納する。 舞座:①チャーリャウトウロウ ②チーロリ ③ヒキヤ(ヒーリャリトヒャリ) ④振込み ⑤飛違い ⑥チャーリャウト ⑦ヒキヤ ⑧宮振り ⑨岡崎 ⑩デンジ ⑪トヒャリ ⑫どじょう猫 ⑬担ぎ(俵担ぎ) ⑭ヒーヒ ⑮家敷返り ⑯左ねじり ⑰おおやれい 【畔宇治神社獅子舞】東吾妻町 |

| 周辺地図 |

畔宇治神社 |

| 交通アクセス | |

| お問い合わせ | |

| link |