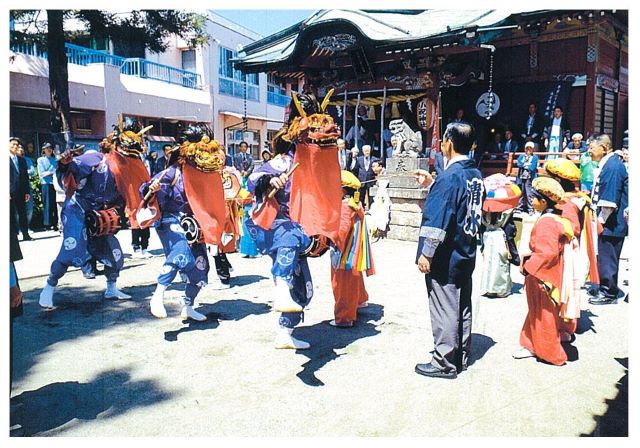

石原町清水獅子舞

| 名称 | |

|---|---|

| 伝承地 | 石原町 |

| 期日 | 4月19日または10月19日:小祝神社大祭(春・秋) |

| 概要 | 清水とは地名である。清水の獅子舞はかなり古いと言われているが、古老の言い伝えによると、元禄時代頃からはじめられ今日に伝承されている。 流派は「稲荷流」。現在の獅子頭は「明治二十二年上野国西群馬郡高崎駅下横町住人飯島沖二信重爾時七拾六才作」と記されている。 その後、昭和11年9月10日の「白衣大観音開眼式」の奉納にあたり、獅子頭の塗替えをした。(並榎町:高崎工芸美術研究所) 当清水には、諏訪神社、常磐神社、稲荷神社の三社があり、この三社筆頭の諏訪神社の祭りに毎年奉納していた。その後、村の鎮守様の小祝神社一つにし、明治初年頃より毎年7月27日の小祝神社大祭に奉納していた。昭和になって毎年4月29日の「招魂祭」に奉納してきた。最近は、小祝神社(春の大祭4月19日または秋の大祭10月19日のどちらかに奉納)を中心として、護国神社や町内の公民館行事の文化祭、敬老会、小学校の行事等に出演している。 「伝承」対応として、清水公民館で毎週1回の舞・笛・詠などの個々の練習を行っており、三拍子そろった総合練習を春・秋と各 10日間の練習をしている。 なお、平成31年2月13日付で、高崎市重要無形民俗文化財の指定を受け、伝承技術を後世に伝えていきたいと思います。 【石原町清水獅子舞】高崎市 |

| 周辺地図 |

石原町1247 (小祝神社) |

| 交通アクセス | |

| お問い合わせ | |

| link |